| 即日起至 2025.8.31 |

「海角傳薪 – 文人琴家蔡德允女史」展覽 地點:香港中文大學圖書館地下展覽廳 主辦:德愔琴社、香港中文大學圖書館及音樂系 |

| 即日起至 2025.10.7 |

香港文學中的飲食書寫 地點:香港中央圖書館(香港文學資料室) 備註:請於圖書館開放時間內到訪。 |

| 即日起至 2026.2.28 |

遊於藝——盧瑋鑾教授(小思)小物珍藏展 地點:香港中文大學大學圖書館一樓香港文學特藏 主辦:香港中文大學圖書館及香港文學研究中心 |

| 2025.7.16-21 (10:00am-10:00pm), 2025.7.22 (9:00am-5:00pm) |

香港書展2025 地點:香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心 備註:展覽會關閉前45分鐘截止進場。 主辦:香港貿易發展局 |

| 2025.7.16 (2:00pm-4:00pm) |

AI時代文學的生與死 講者:陳楸帆、王威廉 地點:香港會議展覽中心會議室 S421 備註:請預先報名留座。 主辦:香港貿易發展局 |

| 2025.7.16 (6:30pm-8:00pm) |

記憶的房間和未來的旅程:小說的想像和真實 講者:龔萬輝 地點:香港會議展覽中心會議室 S226-227 備註:請預先報名留座。 主辦:香港貿易發展局 |

| 2025.7.17 (11:00am-12:30pm) |

AI和文化革命——人類中心主義的終結 講者:朱嘉明 地點:香港會議展覽中心會議室S421 備註:請預先報名留座。 主辦:香港貿易發展局 |

| 2025.7.17 (2:00pm-3:30pm) |

寫到老,也吃到老 講者:舒國治 地點:香港會議展覽中心會議室 S226-227 備註:請預先報名留座。 主辦:香港貿易發展局 |

| 2025.7.17 (4:00pm-5:30pm) |

飲過珠江水,方有《粵食記》 講者:三生三笑 地點:香港會議展覽中心會議室S421 備註:請預先報名留座。 主辦:香港貿易發展局 |

| 2025.7.18 (11:00am-12:30pm) |

一幅古地圖中的全球史故事 講者:葛兆光 地點:香港會議展覽中心會議室S221 備註:請預先報名留座。 主辦:香港貿易發展局 |

| 2025.7.18 (3:30pm-5:00pm) 額滿 |

從魯迅到張愛玲 講者:李歐梵教授、許子東教授 地點:香港會議展覽中心會議室S221 備註:請預先報名留座。 主辦:香港貿易發展局 |

| 2025.7.19 (11:00am-12:30pm) |

食色性也:中國現當代小說中的世情男女 講者:許子東教授 地點:香港會議展覽中心展覽廳 5G 備註:請預先報名留座。 主辦:香港貿易發展局 |

| 2025.7.19 (12:30pm-2:00pm) |

千里長河一旦開——由《北上》談京杭大運河 講者:徐則臣 地點:香港會議展覽中心會議室S221 備註:請預先報名留座。 主辦:香港貿易發展局 |

| 2025.7.19 (2:00pm-3:30pm) |

正道 講者:馮唐 地點:香港會議展覽中心展覽廳 5G 備註:請預先報名留座。 主辦:香港貿易發展局 |

| 2025.7.19

(5:00pm-6:30pm) |

與龍應台面對面——做一個天真野生的博物學家 講者:龍應台教授 地點:香港會議展覽中心展覽廳 5G 備註:請預先報名留座。 主辦:香港貿易發展局 |

| 2025.7.20

(11:00am-12:30pm) |

遠路上的新疆飯 講者:劉亮程 地點:香港會議展覽中心會議室S221 備註:請預先報名留座。 主辦:香港貿易發展局 |

| 2025.7.20

(3:00pm-4:30pm) |

個體生長:如何在不確定性中尋找人生座標 講者:劉同 地點:香港會議展覽中心演講廳 1 備註:請預先報名留座。 主辦:香港貿易發展局 |

| 2025.7.20

(5:30pm-7:00pm) |

到歷史現場去——以《走神》為例談讀史心得 講者:王躍文 地點:香港會議展覽中心會議室S421 備註:請預先報名留座。 主辦:香港貿易發展局 |

| 2025.7.21

(2:00pm-3:30pm) |

寫作,在家庭餐桌上 講者:洪愛珠 地點:香港會議展覽中心會議室S226-227 備註:請預先報名留座。 主辦:香港貿易發展局 |

| 2025.8.2

(2:30pm-4:00pm) |

2025年「與作家會面」︰書寫快樂 – 自然書寫的療癒力量:從生命低谷出發 講者:葉曉文女士(作家) 地點:沙田公共圖書館(推廣活動室) 備註:粵語主講。免費入場。講座於舉行前2星期開始接受電話登記留座。名額有限,先到先得。 主辦:康樂及文化事務署香港公共圖書館 |

| 2025.8.23

(2:30pm-4:00pm) |

2025年「與作家會面」︰書寫快樂 – 寫作為甚麼快樂? 講者:潘步釗博士(作家、資深教育工作者) 地點:大會堂公共圖書館(推廣活動室) 備註:粵語主講。免費入場。講座於舉行前2星期開始接受電話登記留座。名額有限,先到先得。 主辦:康樂及文化事務署香港公共圖書館 |

| 2025.9.6, 13, 27; 10.4, 11, 18, 25 (2:30pm-4:30pm) |

2025年新手寫作坊:小說 主持:章品先生、賴慶芳博士、林馥女士、霍森棋女士、溫耀昌先生、秀實先生、蘇曼靈女士、楊興安博士 講者:楊興安博士、林馥女士、賴慶芳博士、溫耀昌先生、霍森棋女士、蘇曼靈女士、秀實先生、章品先生 地點:九龍公共圖書館(推廣活動室) 截止報名日期:2025 年8 月 7日 備註:寫作坊以粵語/普通話進行。名額為30人。 合辦:香港公共圖書館、香港小說學會 |

| 資料來源:各主辦機構網頁及相關資料 |

| 香港中文大學圖書館 二零二五年七月八日 |

| 即日起至 2025.8.31 |

「海角傳薪 – 文人琴家蔡德允女史」展覽 地點:香港中文大學圖書館地下展覽廳 主辦:德愔琴社、香港中文大學圖書館及音樂系 |

| 即日起至 2025.10.7 |

香港文學中的飲食書寫 地點:香港中央圖書館(香港文學資料室) 備註:請於圖書館開放時間內到訪。 |

| 2025.6.28 (11:30am-12:30pm) |

「信」是有「緣」:張愛玲、宋淇及宋鄺文美手稿遺物的管理及承傳 講者:鄧浩標先生(香港都會大學圖書館副館長) 對談人:梁慕靈博士(香港都會大學人文社會科學院副院長及田家炳中華文化中心主任) 地點:香港都會大學賽馬會校園(JCC)3樓清香慧演講廳(E0313室) 報名截止日期:2025年6月22日 備註:講座以廣東話進行,並將展出張愛玲的遺物與手稿,供已報名參加講座的嘉賓參觀。 合辦:香港都會大學圖書館、香港都會大學人文社會科學院、田家炳中華文化中心 |

| 2025.6.30 (3:00pm-5:00pm) |

圍讀小說 主持:梁慕靈博士 地點:香港中央圖書館(地下一號活動室) 備註:工作坊將以粵語進行。免費入場,須預先報名留座。中學教師及學生優先。名額有限,先到先得,額滿即止。 主辦:香港公共圖書館 |

| 2025.7.2 (3:00pm-5:00pm) |

圍讀散文 主持:蒲葦先生 地點:香港中央圖書館(地下一號活動室) 備註:工作坊將以粵語進行。免費入場,須預先報名留座。中學教師及學生優先。名額有限,先到先得,額滿即止。 主辦:香港公共圖書館 |

| 2025.7.4 (3:00pm-5:00pm) |

圍讀新詩 主持:劉偉成博士 地點:香港中央圖書館(地下一號活動室) 備註:工作坊將以粵語進行。免費入場,須預先報名留座。中學教師及學生優先。名額有限,先到先得,額滿即止。 主辦:香港公共圖書館 |

| 2025.7.5, 12, 19, 26; 8.2, 9, 16, 23 (2:30pm-4:30pm) |

2025年新手寫作坊:新詩 主持:魏鵬展博士 講者:霍森棋女士、秀實先生、羈魂先生、蘇曼靈女士、岑文勁先生、邢鐵先生、林琳女士 地點:屏山天水圍公共圖書館(推廣活動室) 截止報名日期:2025 年6 月 5日 備註:寫作坊以粵語/普通話進行。名額為30人。 合辦:香港公共圖書館、香港小說與詩協會 |

| 2025.7.16-21 (10:00am-10:00pm), 2025.7.22 (9:00am-5:00pm) |

香港書展2025 地點:香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心 備註:展覽會關閉前45分鐘截止進場。 主辦:香港貿易發展局 |

| 2025.8.2 (2:30pm-4:00pm) |

2025年「與作家會面」︰書寫快樂 – 自然書寫的療癒力量:從生命低谷出發 講者:葉曉文女士(作家) 地點:沙田公共圖書館(推廣活動室) 備註:粵語主講。免費入場。講座於舉行前2星期開始接受電話登記留座。名額有限,先到先得。 主辦:康樂及文化事務署香港公共圖書館 |

| 2025.8.23 (2:30pm-4:00pm) |

2025年「與作家會面」︰書寫快樂 – 寫作為甚麼快樂? 講者:潘步釗博士(作家、資深教育工作者) 地點:大會堂公共圖書館(推廣活動室) 備註:粵語主講。免費入場。講座於舉行前2星期開始接受電話登記留座。名額有限,先到先得。 主辦:康樂及文化事務署香港公共圖書館 |

| 2025.9.6, 13, 27; 10.4, 11, 18, 25 (2:30pm-4:30pm) |

2025年新手寫作坊:小說 主持:章品先生、賴慶芳博士、林馥女士、霍森棋女士、溫耀昌先生、秀實先生、蘇曼靈女士、楊興安博士 講者:楊興安博士、林馥女士、賴慶芳博士、溫耀昌先生、霍森棋女士、蘇曼靈女士、秀實先生、章品先生 地點:九龍公共圖書館(推廣活動室) 截止報名日期:2025 年8 月 7日 備註:寫作坊以粵語/普通話進行。名額為30人。 合辦:香港公共圖書館、香港小說學會 |

| 資料來源:各主辦機構網頁及相關資料 |

| 香港中文大學圖書館 二零二五年六月五日 |

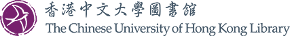

也斯(1949-2013),原名梁秉鈞,1949 年在廣東出生,同年隨父母到香港。其筆下的作品多聚焦於香港的城市風貌,更有一系列以香港各地為題的詩作,如〈北角汽車渡海碼頭〉和〈中午在鰂魚涌〉等。

也斯的散文集《也斯的香港》由39篇文字和179幀照片組成,記錄了香港不同的人文故事、散步路徑,以及也斯對香港各區的回憶等等。其中〈錄像北角〉提及自己和朋友想以〈北角汽車渡海碼頭〉為題拍一齣紀錄片,因此再次來到北角。文中記載了他小學五年級搬到北角後,在春秧街上小學的回憶:「春秧街是街市,老是濕漉漉的,擠滿了買菜的人,沿路都是賣肉或賣雜貨的店鋪,擺賣的攤子擺到馬路上去。」同時也描寫了北角的今昔變遷,例如以往的北角以上海人居多,現今則是福建人的聚居地。

有趣的是,也斯在〈錄像北角〉特別點出了北角與詩的聯繫。有不少詩人曾以北角為題創作,例如文中提及了李育中的〈維多利亞北角〉及馬朗的〈北角之夜〉,點出北角寄托了不同代人的想像和借喻。至於也斯,他在1993年暑假再次走訪北角汽車渡海碼頭,並重提他於1974年發表的詩作〈北角汽車渡海碼頭〉:「我們在一個星期日再一次走近北角汽車渡海碼頭,然後驚訝的發現,原來星期日,這兒的空地現在聚滿了休假的菲律賓女傭。〈北角汽車渡海碼頭〉的最後一句說『來自各方的車子在這裏待渡』,一代又一代不同的種族和籍貫的人聚居在北角,輪流上場,扮演了他們過渡的角色。」

古劍於〈憶記也斯〉中言:「他〔按:也斯〕說,過去有一種定型的美,比如黃昏、海灘的美就是詩意,這是過去的美和詩意,現代人應有現代的詩意。他喜歡在平凡和現實中發掘新的詩意。」而《也斯的香港》正正是一個切入點,讓讀者跟隨也斯的腳步,在香港各地散步漫遊,看他眼中的香港,觸摸他筆下的香港城市詩意。

館藏詳情:

也斯《也斯的香港》

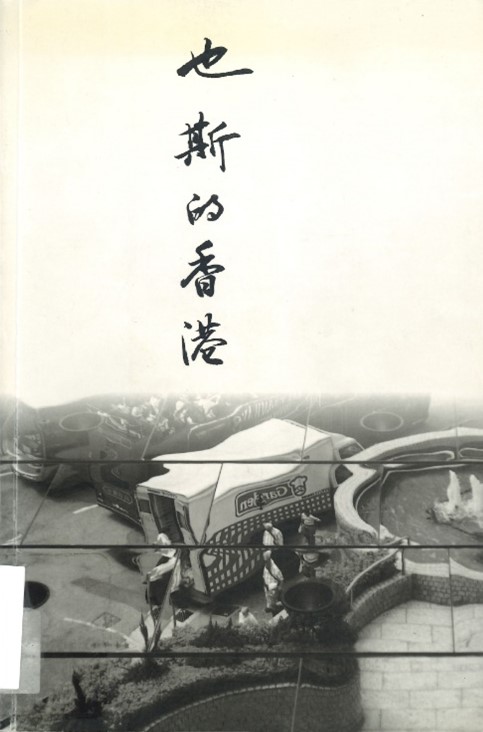

韓麗珠以筆名「小雪」,發表〈我所知道的升降機〉,1995年刊登於《素葉文學》第56.57期。其手稿約寫於1994年,共5頁,由雜誌執行編輯許迪鏘捐贈,並附有韓麗珠約於2015年所寫的〈後記〉。1998年普普工作坊出版韓麗珠小說集《輸水管森林》,收入此篇,並改名為〈電梯〉。

小說以升降機為異化空間,雖然升降機會「吃人」,但人們總是爭先擠進去。「我」以前住在荒置升降機,曾憧憬住進豪華升降機;卻也因升降機而遭遇父親發狂砍人、兒子丟失,連自己也曾被電梯內的人攆走、失足受傷;最後他把希望寄托在尚未出生的孩子,希望孩子早日知道「幾乎要踩到別人的腳上去,才能找到立足之處」。

梁悟心〈韓麗珠《輸水管森林》中「房子」的空間書寫〉認為,〈電梯〉巧妙地利用升降機「升降、狹小和封閉等空間結構特點」,藉以隱喻社會競爭、階層流動和生活空間擠迫等情況;也代寫了1953年石硤尾木屋區火災後,災民遷入徙置區的經歷。

謝曉虹〈城市空間癖及意義的旅程——讀韓麗珠的小說〉則指出,韓麗珠把升降機描述為「猙獰可怕的空間」,隱喻了城市空間的「擠迫與暴力」。主角想在電梯槽裡尋找希望,便難免面對「尋找的幻滅感」。

許迪鏘在該期〈編餘〉中,表示作者雖為中五學生,但「技巧圓熟,前後呼應完整」,盛稱閱讀此作是「一次意外的驚喜」。有趣的是,韓麗珠相隔二十年才寫下〈後記〉,廿載前後字跡截然不同,更云「已無法辨認當年的筆跡,竟出自自己的手」。

館藏詳情:

韓麗珠〈我所知道的升降機〉手稿(藏於「許迪鏘書信文件」)

查閱手稿需知:

檔案資料只可以在特藏閱覽室使用。如有查詢,請致電特藏組 3943-8740 或電郵至 spc@lib.cuhk.edu.hk。

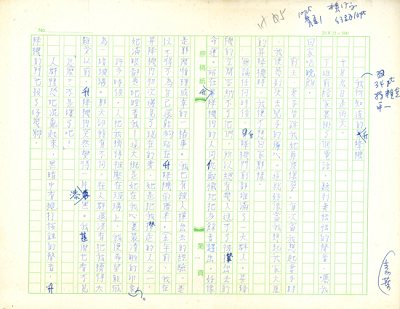

西西第一篇正式投稿的作品是1953年於《人人文學》發表的十四行新詩〈湖上〉,但其實她早於1952年已在母校協恩中學的校刊上,以本名「張彥」發表作品。〈游山記〉收入《協恩季刊》第10期,是西西中一就讀中文部時的作品,記敍自己與同學到太平山遊覽的過程、所見景色與心情。何杏楓在「純真博物館.憶西西」對談中,表示此項資料非常重要,「改寫了西西創作的發表的起點」。她提到校刊第十到十五期共刊登了六篇西西作品,亦展現了西西在學校作文中,「依然找到了表達自我的空間」。

西西升上中四時轉到英文部,但仍繼續以中文創作。組詩〈別了,如果是永遠的/那就永遠地,別了。〉(下稱〈別了〉)發表於《協恩年刊》,是她中五時的作品,以十首詩構成,風格與她早期在《詩朵》及《星島日報.學生園地》所展現的浪漫抒情詩風相呼應。據何福仁〈重讀西西的詩〉(《左手之思》前言),西西把此詩重寫成〈真實的故事〉,「寫的正是離別,她把經驗轉化、衍演」。詩作刊於《中國學生周報》,改用筆名「張愛倫」。讀者若把兩詩對照,可見刪改之處甚多。

2022年12月18日西西逝世,協恩中學於翌日發表英語悼文 ”In Fond Memory of Cheung Yin, Ellen 張彥”,文末節錄〈別了〉一詩作結,以紀念西西。館藏兩冊協恩校刊內的〈游山記〉及〈別了〉複印本現正於「西西文庫」中展出,歡迎讀者到館參觀。

|

|

| 《協恩季刊》(1952) | 《協恩年刊》(1957) |

館藏詳情:

《協恩季刊》(1952)

《協恩年刊》(1957)

侶倫(1911-1988),原名李林風,又名李霖,另有筆名林風、林下風等。生於香港,為土生土長的作家及資深新聞工作者。侶倫從事文學創作六十年,早於1920年代末即參與開拓香港新文藝的行列,1929年與謝晨光等組織「島上社」,創辦文藝雜誌《島上》。他曾任職《南華日報》,期間與副刊作者組成「文藝茶話會」,出版《新地》周刊,推動香港文藝活動;後來轉入香港南洋影片公司任編劇、《華僑日報.文藝周刊》編輯。侶倫在1950年代創作了大量小說和散文,以1952年出版的長篇小說《窮巷》為代表作。到了1960至1980年代,仍然筆耕不輟。

《向水屋筆語》是侶倫晚年在《大公報.大公園》撰寫的同名專欄結集,現存的專欄剪報由1977年10月至1983年10月,達260篇文章。1985年他應三聯書店之邀出版《向水屋筆語》單行本,由梅子擔任責任編輯。書中除侶倫〈前記〉外,僅收入61篇,下分五輯,依次為文壇憶語、懷舊篇、逝水迴流、前言後記及書漫話。內容從早期新文學書刊、團體及活動,到緬懷文壇舊識、書評書介,以至個人生活點滴,可謂「包羅萬有」;書前和書中配有數十幅圖照,亦頗具史料價值。文集首篇〈香港新文化滋長期瑣憶〉,介紹早期文學刊物和團體,資料重要而罕見,例如指出《伴侶》為「新文壇第一燕」,受匡出版部為「香港第一個新文化出版機構」,屢獲研究者援引。

梅子〈有關侶倫的二三話題〉提到,《向水屋筆語》屬於「回憶與隨想文叢」,受每冊「規模」所限,當時只得「忍痛割愛」。至2023年3月,三聯書店重新出版《向水屋筆語》「增訂注釋版」,由張詠梅詳加注釋,許迪鏘任特約審訂,補足專欄所有文字,分成上下兩冊。小思在〈新版序〉自言,此專欄是她「獲取早期香港現代文學的朦朧面貌」的啟蒙,對其香港文學研究「影響極大」。許定銘〈新版《向水屋筆語》雜寫〉亦指此書「對我研究香港文學實在太重要了」,以至「讀破」此書。盧因〈悼侶倫〉曾如此總結:「從時間上看,侶倫本人恰好是一部活生生的香港文學史。他的名字固然佔據重要席位,《向水屋筆語》更是研究早期香港文學活動不可缺乏的參考書。」(轉引自溫燦昌〈侶倫創作年表簡編〉)

館藏詳情:

《綠騎士之歌》由素葉出版社於1979年出版,為素葉文學叢書書目第八種;其封面由蔡浩泉設計,初版印數1000本。本書為綠騎士首部出版的單行本,收入她的詩作、散文及小說共十八篇。綠騎士於1973年負笈巴黎,1977年起定居法國,本書出版之時,她已在法國生活數載。是以書中如〈一年來—河邊〉、〈咖啡生涯〉、〈美術學院速寫〉等篇,均屬她在法國的生活雜記。

同時,書中不乏以香港為背景,以街邊和城市角落的小人物為主角的作品,例如〈街邊〉、〈榮叔買票記〉和〈陽光、陽光〉。綠騎士在1987年出版的《棉衣》〈序〉中提到,少年時困難的家境,「使我在對生命充滿好奇與喜悅的同時,感覺到世界上漫着厚重的灰塵」,深受這些小人物「不自覺的、對生命的執着與努力」感動。

其中,〈衣車〉是綠騎士回憶母親以衣車謀生,把六兄弟姊妹拉拔長大的作品。黃秀蓮在〈綠騎士〈衣車〉歲月 (中)〉,評價全文瀰漫著「剛健平和」之氣,儘管作者家道中落,作品中卻「處處洋溢著正面的想法」,沒有愁雲慘霧。〈衣車〉在1987年獲香港電台改編為《小說家族》第二集,由麥繼安導演,陳齊頌、陳美玲、李龍基主演。而杜杜在〈粗談綠騎士的〈麟不哭〉〉中,則評價綠騎士的「風格是一逕的淡雅而統一」,其短篇小說內蘊含蓄,富有張力,在平淡的故事中,憑著「細節處理和心理變化的微妙的描寫」而引人入勝。

館藏詳情:

劉以鬯小說〈陶瓷〉最初於1971年在《明報晚報》副刊上連載,1979年由香港文學研究所出版《陶瓷》,2005年收入獲益出版事業有限公司出版的《模型.郵票.陶瓷》,再於2023年由中華書局限量出售《陶瓷(復刻版)》。故事主人公丁士甫迷上陶瓷,由投資保值,後來上癮般四出搜購石灣陶瓷,過程賺賠不定;既提到收藏所帶來的種種樂趣,也刻劃了搜購時的各種衝突和心理活動。

《陶瓷》〈題記〉開宗明義指出小說「是一九六七年至一九七二年間的情形」,寫「人的欲望」。也斯認為,劉氏在經濟報上寫有關收藏陶瓷及其價格升降的故事,「也可算在限制下走了一條新路」。此書的責任編輯梅子在〈《陶瓷》,這鮮活有趣的話題〉中,點出「新路」是指劉以鬯兼具「娛樂自己」及「娛樂別人」的作品。梅子在《陶瓷》〈出版說明〉中,更盛稱「這樣的題材在現代中國小說領域中確屬僅見」,所用語言質實無華、結構明晰單一,「在在顯出了巨匠的心思和風範」。

劉以鬯有寫小說、砌模型、搜集郵票和收藏陶瓷四種嗜好。1965年,在他獲贈一具石灣陶瓷鐵拐李後,「使我對陶瓷(特別是「石灣公仔」)發生濃厚興趣。」(〈《模型.郵票.陶瓷》前言〉)他把興趣融入創作,在《開卷月刊》的訪問中表示,寫《陶瓷》是「將實際生活中得到的一些經驗寫在小說中」。他對陶瓷相當內行,所撰〈石灣美術陶的香港巿場〉刊於《信報財經月刊》第八期。本館藏有劉以鬯先生捐贈的陶瓷像,包括曹雪芹、杜甫、李時珍及魯迅像,《陶瓷》、曹像及魯像正於「劉以鬯文庫」中展出,觀迎讀者參觀。

劉以鬯《陶瓷》

館藏詳情:

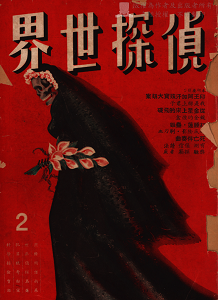

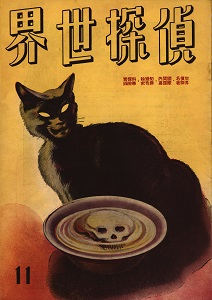

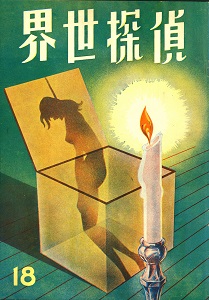

《偵探世界》於1950年起由世界圖書編譯出版公司出版,督印人為朱旭華。雜誌以「啟發你的智慧,提高你的警覺,增強你的膽力,訓練你的機智」為目標(見第7期〈我們的話〉),內容包括「國際間諜內幕、世界偵探名著、科學探險實錄、犯罪獵奇秘聞」(據第3期封面)。雜誌初期的主編人為周建華、馬博良、龍驤,第8期由邵保華接替龍驤;第21期起由邵保華任主編,馬博良任編輯顧問。

吳昊在〈暗夜都市:「另類社會小說」〉中,解釋1950年代香港偵探小說興起的背景。其時香港經濟不景,有人選擇鋌而走險,導致罪案叢生;加上偵探小說此種題材由上海南下,相關小說和雜誌隨即大受歡迎。吳昊形容「個人與空間(黑暗都市)的生存鬥爭成為文藝創作的重要命題」,吸引作家執筆描繪正邪爭鬥。

在第11期〈編者語〉中,《偵探世界》編輯指出偵探小說「需要精密的佈局,妥確的伏筆,以及合乎邏輯的安排,人物的個性,對話,動作,無一不是有相關連之處」。《偵探世界》所刊小說有世界名作翻譯、連載小說,也有短篇小說。創作部分有為人所識的作者名字,包括編輯龍驤和馬博良,王樹(王植波)、喬又陵、易金也曾供稿。此外,雜誌刊登中國偵探小說作家孫了紅〈鬼手〉(俠盜魯平新案),劉以鬯亦曾撰短篇〈粉盒〉。黃仲鳴在〈劉以鬯的魔幻短篇〉中引述〈粉盒〉內容,認為故事寫得引人入勝。

《偵探世界》前期欄目頗為多樣,與讀者有較多互動。除小說外,另有「看圖破案」、「連環偵探圖案小說」、「有獎測驗」和「實事新聞」等。較特別者為第2至7期所設的「偵探信箱」,專欄由曾任職警界的李特主持,解答讀者有關盜竊、欺詐、假冒疑案、男女私情,以及偵探技術和常識等問題(第7期)。

本館所藏《偵探世界》由第2期至第30期(1950-1952),惜缺第1、4期。本館已將館藏各期上載至香港文學資料庫,讀者可於資料庫內檢索及瀏覽全文。

|

|

|

| 《偵探世界》第2期 | 《偵探世界》第11期 | 《偵探世界》第18期 |

館藏詳情:

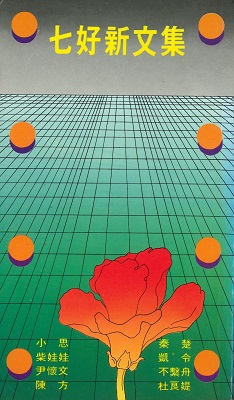

「七好文集」專欄始於1974年4月,由《星島日報》副刊「星辰」版主編何錦玲推出,並請柴娃娃擔任「召集人」。柴娃娃在〈揭開七好真面目〉中,提及此番因由,並解釋「七好」意指「七個女子」,也代表了七種不同的性格。除蔣芸由何錦玲邀請外,其餘作者皆應柴娃娃之邀加入。她又在〈開場白〉中指出,專欄一星期的文章由「七個人分攤」,「希望一如茶樓供應星期美點般,每天不同,鹹甜酸辣,適應多些人的口味。」

「七好」最初的成員為小思、亦舒、杜良媞、尹懷文、柴娃娃、圓圓和陸離,後因圓圓和陸離退出,秦楚與蔣芸遂加入。1977年編者何錦玲選輯專欄文集為《七好文集》,由台北遠行出版社,蔡浩泉設計封面。文集作者前後共九人,每人收錄文章15篇。何錦玲在序言〈望彩虹道道〉內,提到她在計劃專欄時,「希望透過不同個性,不同文筆風格的女孩子,表現生活的多方面。」

閻純德〈「七好」與《七好文集》〉轉引了一則評論:「有柴娃娃的醒,有杜良媞的實,有圓圓的辣,有小思的淡,有陸離的秀,有尹懷文的醇,更有亦舒的直,蔣芸是韻,秦楚是暢」,巧妙點出各人風格。她稱讚此專欄「基本都是佳作」,「可謂是香港女性散文發展的一個分水嶺」。陳進權在「香港文藝剪貼簿」網頁,則指出「七好文集」可能開創了風氣,自此以後,「以七人合寫一個專欄的現象才出現於其他報章」。

館藏「柴娃娃書信文件」及「尹懷文書信文件」,其中均收藏了「七好」文友飯敍合照,可以作為作家交流、聯誼的物證,與文集並讀,相映成趣。

|

|

| 《七好文集》 (台北:遠景出版社,1977) |

《七好新文集》 (香港:天聲出版社,1983) 合共八位作家,陣容與初集不盡相同。 |

|

|

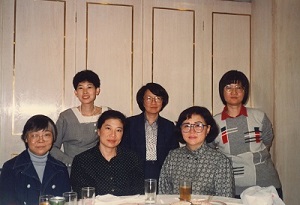

| (前排左起)陸離、亦舒、何錦玲 (後排左起)陳婉芬、小思、柴娃娃 (柴娃娃女士捐贈) |

(前排左起)陸離、孫寶玲、陳韻文、圓圓、尹懷文 (後排左起)小思、何錦玲、李默(秦楚)、張浚華、柴娃娃、張樂樂 (尹懷文女士捐贈) |

館藏詳情:《七好文集》