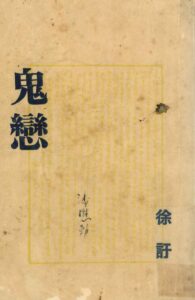

徐訏的《鬼戀》(1940年)原為《宇宙風》(1935-1947)之連載小說(1937年元月號至2月號),後來由夜窗書屋結集成單行本出版。在《鬼戀》面世以前,徐訏已經發表了數個短篇及散文,而《鬼戀》為徐訏之成名作。蘇雪林指出,「抗戰期間《鬼戀》在後方和上海,都大為風行」。葉輝則認為《鬼戀》「浪漫、詭異、神秘、奇情等等,兼而有之,是徐訏先生早期小說的一個重要特色」。《鬼戀》全篇大概四萬字左右,以上海為背景,講述一對男女在山西路口一家煙店邂逅,男主人公「我」為故事的敘事者,被女子神秘的氣質深深吸引着。男方苦苦追纏,女子卻以各種理由推搪,甚至自稱為鬼魂,不過暫居人間而已。 經過一番追逐,最後真相大白──原來女子是一名革命青年,參與多次暗殺行動,更一度流亡國外,經歷愛人陣亡、同伴出賣的打擊,一直過着孤苦伶仃的隱世生活。

徐訏的《鬼戀》(1940年)原為《宇宙風》(1935-1947)之連載小說(1937年元月號至2月號),後來由夜窗書屋結集成單行本出版。在《鬼戀》面世以前,徐訏已經發表了數個短篇及散文,而《鬼戀》為徐訏之成名作。蘇雪林指出,「抗戰期間《鬼戀》在後方和上海,都大為風行」。葉輝則認為《鬼戀》「浪漫、詭異、神秘、奇情等等,兼而有之,是徐訏先生早期小說的一個重要特色」。《鬼戀》全篇大概四萬字左右,以上海為背景,講述一對男女在山西路口一家煙店邂逅,男主人公「我」為故事的敘事者,被女子神秘的氣質深深吸引着。男方苦苦追纏,女子卻以各種理由推搪,甚至自稱為鬼魂,不過暫居人間而已。 經過一番追逐,最後真相大白──原來女子是一名革命青年,參與多次暗殺行動,更一度流亡國外,經歷愛人陣亡、同伴出賣的打擊,一直過着孤苦伶仃的隱世生活。

王璞認為徐訏的《鬼戀》由題材到構思,乃「傳統中國神鬼故事的延伸和綜合」。《鬼戀》中女子不食人間煙火的女鬼形象,男主人公面對種種詭異奇情仍然毫不動搖的愛慕之情,皆有傳統人鬼故事的痕跡。故事中段,當男主人公被親友問到何以突然消瘦,心裏想道:「我想起聊齋上許多被鬼迷的故事。但是她可沒有迷我,而我還是不確信她一定是鬼。我想我的憔悴枯瘦或者只是熬夜的緣故」。一段內心獨白,揭示了《鬼戀》對傳統小說的吸收與回應。王璞指出,《鬼戀》採取了「反小說」的手法:「一開頭,就反一般的鬼故事之道,先告訴讀者,主人公遇上的漂亮女子是鬼」,這又是對傳統敘事的顛覆。然而,《鬼戀》中的女子到底不是「鬼」,隨着情節發展,慢慢揭開了她的身份──革命女青年。

雖然《鬼戀》帶有革命色彩,不過從角色的對話中,亦可窺探作者對革命的態度。當女子向主人公表明身份時說道:「一次次的失敗,賣友的賣友,告密的告密,做官的做官,捕的捕,死的死,同儕中只賸我孤苦的一身!我歷遍了這人世,嘗遍了這人生,認識了這人心。我要做鬼……但是我不想要死──死會什麼都沒有,而我可還要冷觀這人世的變化,所以我要在這裏扮演鬼活着。」從這段充滿怨懟的話語中,作者對革命的不滿顯然易見,但吊詭的是,徐訏似乎未有否定革命的意圖。《鬼戀》中的一個場景「龍華」,實為國民黨進行清黨之刑場,途人經過此地總感到一股肅殺的氣氛。寒山碧指出,「徐訏先生在《鬼戀》裏一再提到龍華,顯而易見是對龍華的死難者表示哀悼。」事實上,小說對革命未置可否,只表達一種無奈與悲情而已。

徐訏《鬼戀》