世界書局為南洋的華文出版機構,由周星衢於1934年在新加坡成立,前身為成立於1924年正興公司,主要在南洋的華人聚居地,如吉隆坡、檳城等城市,銷售來自中國大陸的華文書籍。自五十年代起,馬來西亞政府出於政治考慮,對大陸輸入之書刊倍加審查,華文出版物的供應日漸衰落。1949年後,設於香港的世界出版社成為了世界書局在港的出版機構,負責印刷、轉運中文書籍,供應南洋一帶的華人社區。這批香港印刷的書刊,包括新文學作品、青少年兒童讀物、教學課本等,填補了南洋華文書籍供應的真空,並成為香港與南洋的共同閱讀資源。據羅隼(羅琅)所說,世界出版社與上海書局並列為香港五六十年代印書最多的出版社,世界出版社甚至「創下每天出版一本新書的紀錄」。

世界書局為南洋的華文出版機構,由周星衢於1934年在新加坡成立,前身為成立於1924年正興公司,主要在南洋的華人聚居地,如吉隆坡、檳城等城市,銷售來自中國大陸的華文書籍。自五十年代起,馬來西亞政府出於政治考慮,對大陸輸入之書刊倍加審查,華文出版物的供應日漸衰落。1949年後,設於香港的世界出版社成為了世界書局在港的出版機構,負責印刷、轉運中文書籍,供應南洋一帶的華人社區。這批香港印刷的書刊,包括新文學作品、青少年兒童讀物、教學課本等,填補了南洋華文書籍供應的真空,並成為香港與南洋的共同閱讀資源。據羅隼(羅琅)所說,世界出版社與上海書局並列為香港五六十年代印書最多的出版社,世界出版社甚至「創下每天出版一本新書的紀錄」。

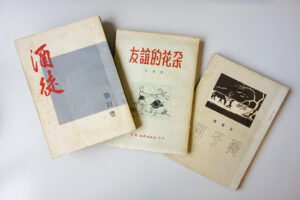

世界出版社雖以南洋的華文讀者為主要對象,卻出版了不少香港作家的作品。早年再版了劉以鬯的首部小說單行本《失去的愛情》(1951),又出版了上官牧的《燕子河》(1951)、范劍(海辛)的《友誼的花朵》(1961)等。世界出版社亦創辦了學術期刊《南洋文摘》(1960─1974)及文學期刊《南洋文藝》(1961-1962),後者由香港的譚秀牧主編,香港與南洋作家供稿。為照顧兒童讀者的需要,世界出版社還出版了《世界兒童》(1950-1978)、《世界少年》(1953─?)、《兒童畫報》(1961-1970)和《好兒童》(1963-1975)。1960年,為發行婦女畫報《婦女與家庭》,世界出版社成立「海濱圖書公司」,專門出版通俗、消閒書刊,如「三亳子小說」叢刊《海濱小說叢》等。以「海濱」名義出版的書籍中,不乏香港作家的作品,如方維(舒巷城)《白蘭花》(1962)、劉以鬯的《酒徒》(1963)與《圍牆》(1964)、歐陽天《歸宿》(1963)、孟君《愛人》(1963)、楊柳風《未完成的婚禮》(1963)、俊人《斷腸草》(1964)、梁荔玲《青春年代》(1972)等。

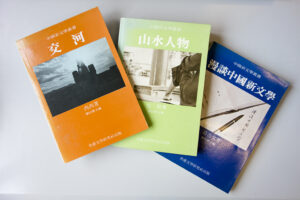

除了香港文學,世界出版社亦大規模出版中國新文學作品。六十年代初,世界出版社以「香港文學研究社」的名義,影印再版了趙家璧所編上海良友圖書公司1935年鉛印本《中國新文學大系》(1962),隨後排印了譚秀牧編的《中國新文學大系續篇》(1968)、《魯迅全集》(1973)、《朱自清文集》(1972)等,這些新文學書籍,成為了南洋華僑學校以及香港本地學校的參考讀本。七十年代中期,世界出版社邀請劉以鬯先生編選「中國新文學叢書」,把大陸、台灣、香港作家的作品輯成選集,作家群包括徐志摩、梁實秋、林語堂、易君左、茅盾、老舍、李廣田等,香港作家劉以鬯、西西、也斯等亦一併入選,甚至收入國外學者夏志清、葛浩文的論著。羅隼認為這套書「收集範圍廣泛,不理政治傾向,只要他們在中國文學上有成就,就入選」。當中不少作家,由劉以鬯直接通信聯繫。在〈劉以鬯先生談「中國新文學叢書」〉一文中,劉以鬯說「編輯這樣一套叢書,最低限度可以保存一部份散失的新文學資料。此外,國內雖在大量出書,仍有部分好書未獲出版的機會。將這些作品拿到來香港出版,可以彌補國內的不足」。

左起:海濱圖書出版的劉以鬯《酒徒》、世界出版社出版的范劍《友誼的花朵》及上官牧《燕子河》

劉以鬯所編「中國新文學叢書」。左起:西西《交河》、也斯《山水人物》及葛浩文《漫談中國新文學》